最近の記事

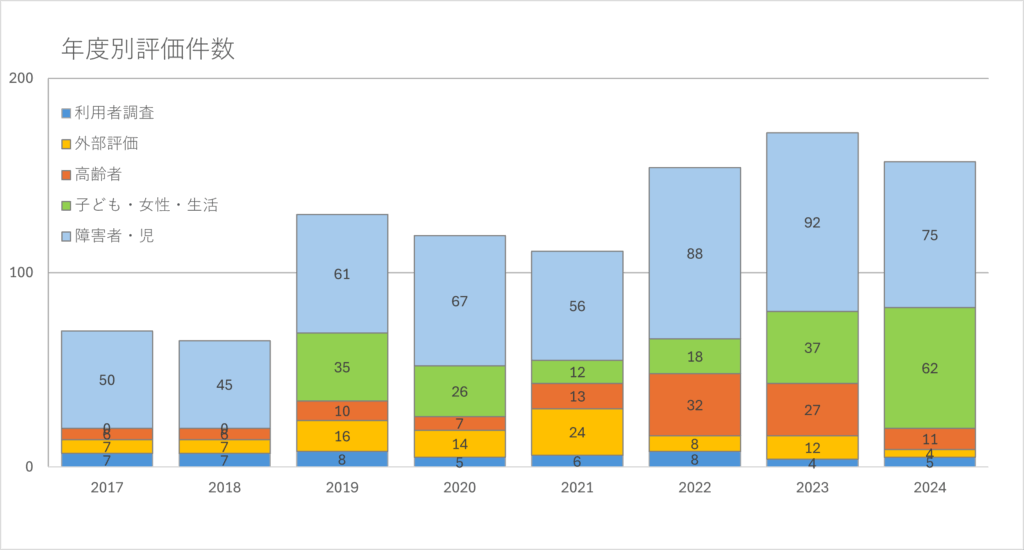

2024(令和6)年度の評価実績

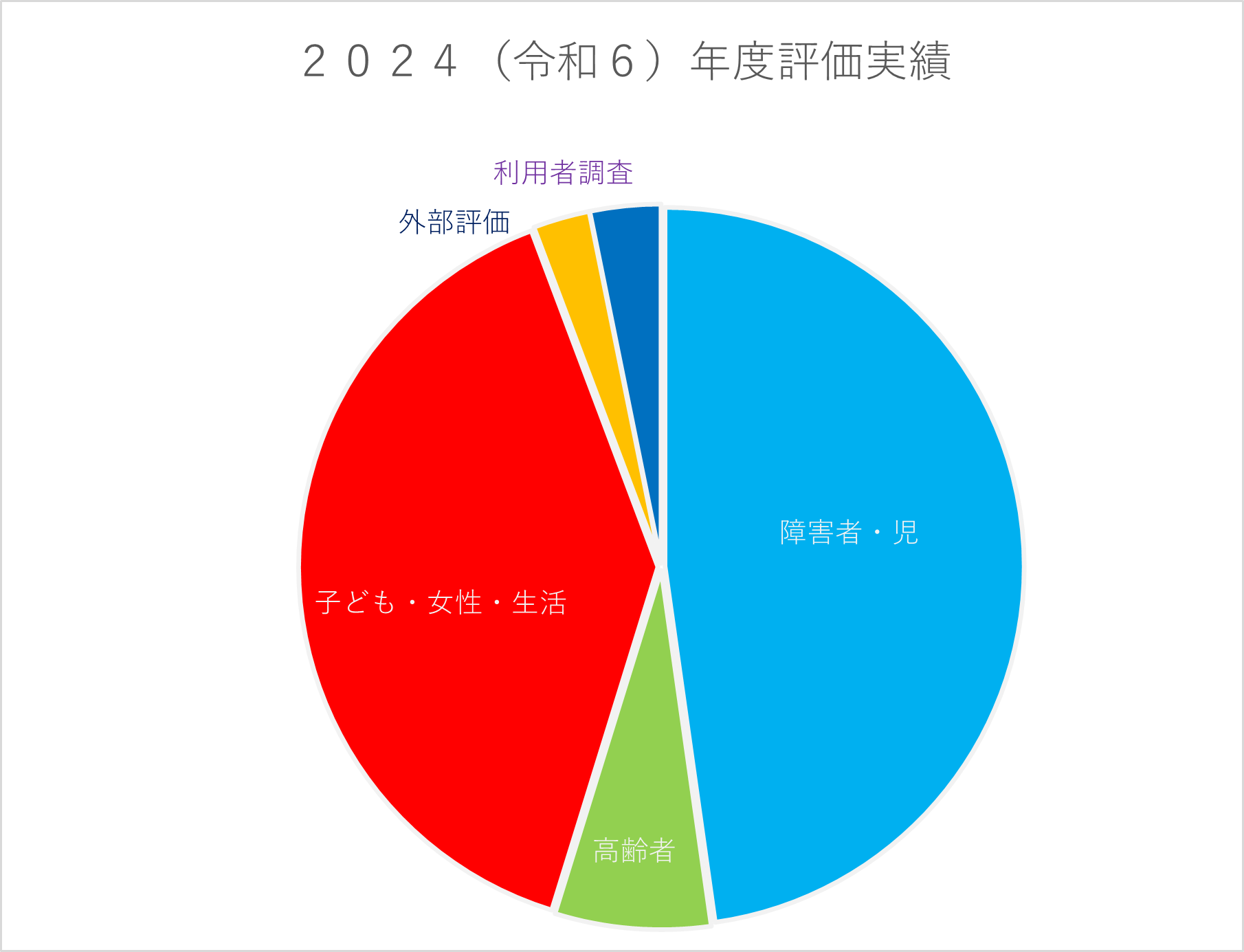

昨年度(2024年度)の第三者評価の評価件数は157件となりました。

サービス種別では、「障害者(児)の評価件数が75件と、全体の半数を占めています。また、子ども・女性・生活分野が62件と次に多くなっています。

日本生活介護では、東京都が福祉サービス第三者評価事業をスタートさせた2003年度からこれまで、1,950件の評価を手掛けています。

これまでの評価件数は

高齢者 461件

障害者・児 971件

子ども・ひとり親 349件

女性 24件

生活保護 35件

外部評価 76件

その他 34件

合計 1,950件

(2025年3月31日現在)

となっています。

2024年度の評価実績は、

全体の評価件数 157件

障害者・児 75件

高齢者 11件

子ども・女性・生活 62件

外部評価 4件

利用者調査など 5件

です。

私たちの評価の視点

私たち日本生活介護は、生活とリハビリ研究所の三好春樹氏と2000年に設立しました。

日本生活介護の評価の特徴は、一つは障害者福祉や子ども関係が多いことで、評価全体の約7割が障害福祉や子ども関係の評価となっています。次に、東京都福祉サービス第三者評価の対象外となっている外部評価が多いことです。主な外部評価には児童相談所一時保護所や学童クラブ、有料老人ホームなどがあります。

私たちは、「利用者に不利益を与えない」「職員のやりがい」の二つを大きな視点としながら評価を行なっています。とりわけ、職員の働き方については、対人支援における利用者と職員間での共感の形成、職員同士の支援のスキルの共有・ チームワークのあり方などについて積極的な評価を行ないます。

評価にあたっては、事業所自身があまり気が付かないまま見過ごしている優れた点などを事業所と共に考えていくような評価を行なっていきたいと考えています。